"Na obscuridade mais densa os tempos coloniais aninha-se a fundação da primitiva ermida de Nossa Senhora da Penha, que, da altura de seus trezentos e sessenta e cinco degraus, talhados no granito, dominava parte da baía do Rio de Janeiro, da cidade e dos subúrbios.

Posteriormente reedificada, mas não fundada, como pretendem alguns cronistas, pelo padre Miguel de Araújo, esse templo tem passado por modificações diversas, sendo todavia respeitados os símbolos religiosos, que nos permitem corrigir a história cotejando a lenda.

Por menos indagador que seja o peregrino ou devoto que transpuser o limiar daquela igreja, há de forçosamente, erguendo o olhar ao altar-mor, impressionar-se à vista de uma grande cobra e de um lagarto esculpidos, que, acima do nicho da excelsa padroeira, destacam-se no muro alvo da capela, com um colorido de bronze e um relevo natural.

E isso nos aconteceu, o que conduziu-nos a pesquisas diretas, interrogando a antigos habitantes do lugar sobre aquela estranha reprodução da arte. O mais velho dentre eles, por antonomásia João Cangulo, homem de oitenta anos presumíveis, ali nascido e criado, referiu-nos o que de seus pais ouviu a respeito, prestando apoio às suas palavras não só um negro de barbas e cabelos brancos com quem estava, porém outras pessoas da redondeza.

E assim recolhemos da tradição oral a lenda da fundação da ermida de Nossa Senhora da Penha, que se resume numa história simples e selvagem, de perfeito acordo com o cenário bárbaro que nos cercava e com os animais bizarros que figurou o artista.

Eis a lenda:Em tempos que lá vão distantes, ousado caçador que batia aquelas matas, em busca de caça, foi surpreendido por uma cobra gigantesca, que, roncando feroz e desenrolando-se no espaço, ameaçava devorá-lo; tomado de espanto, lívido de terror, arrepiam-se-lhe os cabelos, suor viscoso poreja-lhe à fronte, a arma lhe cai, e ele, dobrando o joelho na terra, erguendo as mãos súplices ao céu, exclama num brado saído d’alma:- Valha-me, Nossa Senhora da Penha!

No mesmo instante um lagarto indolente, que aquecia ao sol a cabeça chata, salta de uma pedra, e açoutando com a cauda de ferro o réptil medonho, o afugenta, deixando livre do perigo o infeliz para quem a morte seria inevitável.

Desperto como de um pesadelo, reconhecendo que fora salvo por estupendo milagre, o caçador erigiu na crista do rochedo a ermida votiva de Nossa Senhora da Penha, vindo todos os anos em contrita romaria oferecer à sagrada imagem o tributo de suas dádivas e o eco de seus louvores.

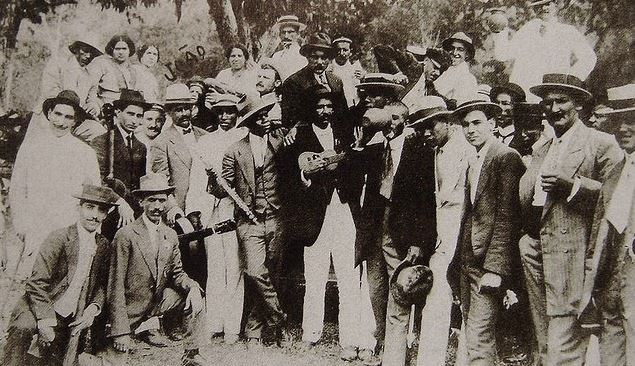

Nas romarias da Penha o elemento predominante foi sempre o português. Desde o período colonial até hoje, a tradição tem sido mantida como uma recordação das festas congêneres da antiga metrópole, notando-se porém que os foliões aqui eram na generalidade filhos do continente.

A essas peregrinações anuais concorria apenas uma certa classe de portugueses incultos, de homens e mulheres destinados a trabalhos rudes, o que não impedia de ser a festa popular da mais útil e opulenta das nossas colônias.

Os brasileiros da localidade ou de pontos mais afastados associavam-se em parte aos folguedos, contribuíam para o culto, formando-se muitas vezes grupos em separado no arraial – já de portugueses entre si, já de nacionais.

O que cumpre acentuar é que a iniciativa, o aparato, o entusiasmo, a verdadeira característica (e por isso tem durado), não nos pertenciam. A romaria da Penha era estrepitosa e alegre. Basta especificar a classe que fornecia os romeiros do primeiro plano para compreender-se que as profanações e os desvios não marcavam as intenções religiosas, que ficavam intactas.

A festa e a peregrinação tinham seus preâmbulos, seus comemorativos, dando margem a estabelecerem-se semelhanças com as nossas ou palpitantes diferenciações. Com os repiques das novenas anunciavam-se os preparativos.

Antes mesmo, viam-se pelo mato lenhadores que, por mando dos festeiros, cortavam longas varas, despiam-lhes as folhas, aparelhavam para o fabrico das tendas e barracas, paus de bandeira e galhardetes, habituais aos festejos.

De nove dias com antecedência, porém, era que tudo se dispunha, se aprontava com a urgência precisa e o capricho reclamado pela pomposa romaria, cuja fama tradicional aumentava-lhe a influência. Como por encanto o pitoresco arraial transformava-se; o garrido templo enfeitava-se com esplendor; era lavado em toda a sua extensão para realizarem-se promessas; e as casas dos romeiros, à esquerda da escadaria de pedra, começavam a receber trastes e objetos dos alugadores múltiplos, que obtinham as chaves por valiosos empenhos.

Na sacristia da formosa igreja o sacristão andava numa roda viva. Corria daqui para acolá, já atendendo aos portadores de promessas, já colocando em seus devidos lugares os milagres de cera, de ouro e de prata, as velas e painéis votivos que a gente da redondeza trazia nas vésperas do dia solene.

No arraial, de sol a sol, trabalhava-se sem tréguas, sem descanso. As barracas de comidas e bebidas como que brotavam da terra, surgiam umas após outras, debaixo das copadas mangueiras do terreiro e ao longo da estrada. Adornadas de bambinelas cobertas de aniagem, enfeitadas de folhas verdes, do teto balançavam escolhidas amostras dos gêneros em que negociavam, estendendo-se ao alto da estrada vistosos dísticos, que serviam de reclame ao povo miúdo.

De vez em quando, um molecote ou um preto velho, guiando um carro-de-bois, crescia na estrada, vindo trazer às barracas vinhos e comestíveis, magníficas frutas, ocupando o lugar de honra as saborosas melancias, abundantíssimas na localidade. Bandeiras troféus, galhardetes, escudos de papelão pintado, porta-girândolas, arandelas e copinhos de cores contornando as árvores, era o que se via com profusão pasmosa, dando ao espetáculo um aspecto magnífico e sem igual nas demais festas.

À missa do domingo que precedia a romaria, homens, mulheres e crianças, cheios de fé, subiam de joelhos a escada estreita aspérrima da Penha, cumprindo sagrados votos feitos à miraculosa Virgem nas horas aflitas da moléstia, do perigo e do infortúnio.

Era belo ver-se a piedade daqueles tempos; comovia até às lágrimas aquela procissão de escravos e senhores, de deformados e infelizes, cada um com sua oferenda, povoando por longos dias os degraus de pedra que conduziam à casa de Deus, indo render graças à Senhora da Penha, porque lhes trouxera a serenidade nos sofrimentos e o remédio a seus males.

Eram tantos os que deixavam uma lembrança palpável de seu extraordinário poder!... Quantos quadros representando curas milagrosas, navios escapos ao naufrágio e centenas de outros prodígios lá estão para atestar que a ciência humana não vale uma sombra de confiança na misericórdia divina!...A igreja conservava-se aberta dias inteiros, ao passo que outros preparativos para a romaria executavam-se na cidade e nas povoações circunvizinhas ou remotas.

Unido ao espírito altamente religioso, o elemento popular estava em cena do modo mais franco e significativo. Em Inhaúma, na Pavuna, em Irajá, em Meriti, em Campo Grande, na Ilha do Governador, etc., os fazendeiros e suas famílias, os pequenos lavradores e os escravos suspiravam pela função.

Os pescadores amarravam à praia as suas canoas e faluas; os lanchões e os barcos a vapor achavam-se designados e os lindos cavalos de sela, ferrados e tratados, aguardavam o momento da viagem à Penha.

Com uma abóbada de esteiras novas os carros-de-bois descansavam nos terreiros o varal e a canga; e os moleques e meninos brincavam ensaiando-se para a jornada. Na cidade, as vilas e cortiços andavam numa dobadoura. As Marias e os Manéis esqueciam-se das tinas de roupa e das carroças, tirando das arcas as arrecadas de ouro, que escovavam, e os uniformes brancos, que estendiam sobre cadeiras ou penduravam nas cordas para arejar.

Desde à véspera o movimento local fazia-se notar. Chegavam à Penha famílias da roça, as casas dos romeiros estavam repletas, os foguetes estouravam de instante a instante, e à noite a igrejinha embandeirada, iluminados a fachada e o gradil do mirante circular, avultava à léguas, refletindo na calva da rocha borboletas de luz, pousadas ou alígeras.

No almejado dia, logo ao amanhecer, em Maria Angu e Fazenda Grande, especialmente, desembarcavam inúmeras pessoas da cidade, turbilhões de roceiros tafulos, gente enfim para assistir à festa, trazer promessas, divertir-se. Da varanda aérea do templo o mais belo panorama desdobrava-se às vistas do espectador maravilhado, pois a variedade das cenas não tinha termo, cada qual mais original e interessante.

No mar as canoas e embarcações ligeiras desfloravam garbosas as ondas tranqüilas; os remos espelhavam ao sol rompendo d’água; os vivas e a foguetaria feriam o éter sonoro de cantigas; e os lenços brancos agitavam-se de uma para outra banda, ao alarido dos romeiros que saltavam em terra.

Nas estradas de rodagem, na rede dos caminhos, carros-de-bois rangiam, conduzindo famílias; lustrosas cavalgadas trotavam largo; caminheiros sem conta marchavam fatigados suarentos e empoeirados.No Pedregulho e nas ruas mais próximas à passagem obrigada aos sítios da Penha, só se viam espectadores atentos ao desfilar dos romeiros, especialmente da portuguesada festiva que seguia da corte em carruagens enfeitadas, em carroções e andorinhas tiradas a duas parelhas, em cavalos magros e de aluguel.

- Viva a Penha!...Viva a Penha!...Eram as vozes que enchiam desde às nove horas as ruas da cidade, ao desconcerto de uma música importuna e continuada, ou à cadência de rabecas, violas e pandeiros acompanhando trovas populares.

Nisso aparecia uma andorinha a galope, guarnecida de apanhados de fazenda de cores, verdejante de folhagens, com os animais enfeitados de rosas de pano na cabeçada, conduzindo foliões de ambos os sexos, vestidos de branco, de chapéu de palha desabado e flamejante de fitas.

Os rapazes ostentavam a tiracolo enorme e pesado chifre chapeado de prata e cheio de vinho; no braço enfeitavam as clássicas roscas da romagem, secundados pelas rechonchudas e afogueadas Marias Rosas, que, adiantando-se, pendidas para fora, arrebatadas pela velocidade e juntando as mãos à boca, gritavam: - Viva a Penha!

E os foliões, de pé, agitando os braços, crescendo de todo o corpo, respondiam no mesmo diapasão: - Viva a Penha!Mais de espaço, um, dois, três, muitos outros carros, aqui e além, partiam na mesma direção, molhando o Sor Zé ou o Sor Antônio a palavra vibrante com um gole da boa pinga, e as suas companheiras igualmente.

Em meio da excursão o entusiasmo atingia a seu auge, e o fadinho ou a caninha verde faziam-se ouvir, quebrando a monotonia da romagem. E a rabeca e a viola, tangidas por mãos afeitas, davam o tom a descantes pátrios, sempre bonitos, apesar de incultos.

"Ó minha canina berde,

Ó meu santo de padrão,

Por amor de uma menina

Fui cair no alçapão.

Cana berde salteada,

Salteada é mais bonita,

Pra cantar a cana berde

Não se quer folhos de chita.

Fui-me ao Porto, fui-me ao Minho,

De caminho para Braga,

Dizei-me, minha menina,

Que quereis qu’eu de lá traga."

Dos cercados as moças davam gostosas risadas, cochichavam, comentavam as toilettes; os meninos e os moleques atiravam olhares cobiçosos para as roscas, enquanto os patuscos, levantando a perna, galhofando, declamando, emborcavam os chifres que voltavam enxutos.

Solitário em seu pangaré, escanchado, apegando-se com freqüência ao Santo Antônio do selim, de quando em quando um romeiro atravessava a cena, com o mesmo vestuário e acessórios. Pacato e despretensioso, as suas aspirações eram unicamente apercebidas pelos "vivas à Penha", que soltava raros, aos solavancos do cavalo tardo e desobediente. A romaria era esplêndida...

Pelas duas horas da tarde, a festa estava em meio; os ranchos acampados nas ondulações vastas, à sombra das mangueiras. Encostados às vendas e às barracas, foliões que apeavam das andorinhas e muitos dos que lá se achavam, preludiavam as suas toadas, suas danças nacionais, pulando logo após no caminho. E a cana-verde, a chama-rita, o fadinho, o vai-de-roda ferviam sapateados, não sendo dispensados os desafios graciosos e brejeiros.

O mulherio saracoteava, batia palmas a compasso, pinoteava com seus pares, alguns dos quais, um tanto chumbados, esfregavam as primas da viola, davam breu nas cordas da rabeca, palheteavam os cavaquinhos, recomeçando trovas e dançados, emendando a roda:

"Chama-rita de meu peito,

Quem quer bem tem outro jeito..."

Os comes e bebes em esteiras desdobrados sob os arvoredos, na relva e nas barracas, as saúdes amistosas trocadas nos círculos de famílias e peregrinos que se divertiam de modo mais calmo, difundiam-se pelo acampamento em regozijo, prolongando-se até mais tarde.

Os carros tirados por juntas de bois avançavam nas estradas trazendo festivos matutos. As crioulas baianas sambavam debaixo das mangueiras aromáticas e embandeiradas dos panos-da-costa que suspendiam aos galhos, e os veículos de toda a espécie sulcavam as trilhas com os impagáveis e entusiásticos protagonistas da jornada da Penha.

Finda a cerimônia religiosa da manhã, principiava a debandada. Os acampamentos levantavam-se progressivamente, e, pela tarde adiante, as andorinhas, os carros enfeitados e os cavaleiros caricatos faziam sua entrada na cidade, entre "vivas" e incrível alvoroço.

Cada romeiro empunhava o seu registo de Nossa Senhora da Penha, ostentando uma verônica pregada no peito de casaco branco. No Arraial da Penha, por ocasião do Te-Deum, a nossa gente cantava ao largo as suas tiranas.

Trovadores dos sertões do Norte achavam-se naquelas paragens, muitos deles mulatos e crioulos escravos. Aqui, era uma quadrinha improvisada à viola e alentada de ciúme:

"Eu tomara me encontrá,

Com Manué Passarinho!...

Que quero cortar-lhe as asas,

Tocar-lhe fogo no ninho..."

Mais longe, uma despedida, um debruçar d’alma no passado, um verso plangente e dolorido:

"Vou-me embora, vou-me embora,

Como se foi a baleia,

Levo penas de dexá

Marocas na terra aeia"

E lá para as bandas de São Cristóvão, montado num burro de carroça, estafado e manco, zabumbando-lhe com os calcanhares na barriga, sumindo-se na treva, o último Abencerrage, arrancando de dentro um – viva à Penha! – mastigava para distrair-se quadrinha simples e expressiva:

"Dizes que viva Lamego,

Viva também Lameguinho,

E viva a terra do Porto

Onde se bebe o bom vinho."

Às cusparadas de fogo da locomotiva, a clássica romaria da Penha tem perdido parte de seu caráter devoto e de sua antiga influência. Entretanto muitíssimos são ainda os romeiros que afrontam mesmo a pé, léguas e léguas de distância, no arriscado das matas, fiéis à tradição.

Como romaria popular é a única que ainda se conserva no Rio de Janeiro. Representa no ideal o tipo de certos costumes coloniais, modificados nas províncias, outrora, quando o nativismo era uma virtude e este país o Brasil."

Fonte: MORAES FILHO, Melo - Festas e tradições populares do Brasil.